共通テストが終わった後、受験生たちは「どこに出願するか」という人生の分岐点に立たされます。そのとき、彼らの判断材料となるのが河合塾の『バンザイシステム(正式名称:共通テストリサーチ)』です。

この記事では、2023年度~2025年度の動向をふまえながら、このシステムの仕組み・使い方・信頼性・活用のコツについて詳しく解説します。保護者の方や進路指導の先生方にも、ご家庭や学校での進路相談に活かしていただける内容となっております。

◆ バンザイシステムとは?

共通テストの自己採点結果をもとに、全国の受験生データと照合して、志望校ごとの合格可能性をA~Eの5段階で表示する判定システムです。無料で誰でも利用可能で、受験者の約8割が参加する国内最大級のデータ集計となっています。

「国公立大学に行けるならどこでもいい」「建築学が学べる大学を探したい」──そんなニーズに応えて、点数と条件から自動で候補を表示してくれます。条件検索も充実しており、地域や配点比率、試験科目、学部系統などを組み合わせて、自分に合った大学を見つけることができます。

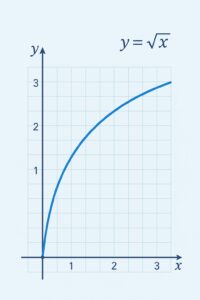

また、判定だけでなく、配点バランスや平均点、他の受験生との相対的位置などもグラフ表示されるため、「自分の今の位置」を客観的に理解する手助けになります。得点戦略や出願リスクの見極めにも非常に役立つツールです。

加えて、共通テストの結果は大学ごとに換算方法が異なるため、受験生が自力で全国の大学の換算ルールを把握して合否の可能性を比較するのは、極めて困難です。大学によっては同じ点数でも配点比率の違いにより、有利・不利が大きく分かれます。バンザイシステムは、こうした複雑な計算を自動で行い、最終的な得点を大学ごとに換算して表示してくれるため、非常に実用的です。

◆ 判定の仕組みと精度

判定の基準は「C判定=合格可能性50%」が目安。河合塾は、過去の得点分布・合否結果・大学側の募集枠と合格者数などをもとに、毎年ボーダーライン(ボーダー得点率)を予測します。

2024年度では約37.7万人が参加し、判定の精度は過去データと照らしても7割以上が的中。特に共通テスト利用型私大では、高い精度で合否を見通すことができます。一方で、新設学部や募集方式変更など「予測しづらい形式」では外れることもあります。たとえば青山学院大学の新方式では、予測より5%以上も実際のボーダーが高かった例もありました。

また、自己採点の誤差や、「A判定でも出願者が集中して競争倍率が跳ね上がる」といった心理的要因も精度に影響します。つまり、システムとしては「統計上の目安」を示してくれますが、それをどう判断し、どう活かすかは受験生次第ということになります。

さらに、共通テストの得点からは、おおよそ二次試験でどの程度得点できそうかも見通すことができます。もちろん完全な予測はできませんが、同じ教科での思考力・応用力の傾向は重なるため、「共通テストがふるわなかったが、二次で巻き返す力はある」と判断する材料にもなります。

加えて、共通テストから二次試験までには1か月以上の期間があり、科目数も減ることが多いため、集中した学習が可能です。したがって、共通テストの結果が思わしくなくても、戦略と努力次第で逆転できるチャンスは十分にあります。

◆ システムの使い方(受験生向け手順)

- 共通テスト自己採点結果を入力

マークシート形式なので高精度の自己採点が可能です。入力フォームでは、科目ごとの得点、志望大学名、入試方式などを記入します。全統記述模試の偏差値を入力すれば、ドッキング判定も出せます。 - 志望大学・学部を指定(条件検索可)

大学名からの直接指定もできますが、「配点比率」「試験科目」「学部系統」「地域」などを条件で絞ることもできます。自分に合った配点構成を持つ大学を見つけるのに便利です。 - 判定結果(A~E)を閲覧

合格可能性の評価だけでなく、配点の違いによる得点調整や偏差値の表示、全国平均点との比較など、さまざまな角度から自分の成績を分析できます。 - 詳細情報で配点やボーダー偏差値を確認

共通テストの得点をその大学の配点比に換算した結果と、それに対応する偏差値が表示されます。また、大学ごとの昨年度ボーダー情報、配点比率、注意点なども細かく掲載されており、二次試験対策にも活かせます。 - 志望動向や得点分布、順位の目安も表示

その大学を志望している他の受験生の得点分布も視覚化され、自分がその中でどの位置にいるかを知ることができます。「D判定でも自分より上位の人数が少ない」とわかれば、逆転可能性を信じる材料になります。

◆ 利用時の注意点と戦略的活用

- A判定=合格確実ではない。倍率や出願者のレベル次第で変動あり

- C判定=五分五分。慎重になりすぎると、穴場を逃すことも

- みんなが避ける大学こそ狙い目になるケースあり

- 判定が悪くても本命なら挑戦という価値判断も重要

千尋進学塾では、「判定結果が出る前に、どう対応するか」をあらかじめ生徒と相談しています。「B判定以下なら安全校もセットで出願」「C判定でも第一志望は出す」「A判定でも油断せずに二次対策」など、“判定後に慌てない”ための準備が重要です。

実際の事例として、A判定を信じすぎて上位校に出願した結果、倍率が激化して不合格となったケースもあれば、C判定で迷ったが出願して合格した生徒もいます。判定は「自分が合格する可能性」を示すだけでなく、「他の受験生がどう動くか」を読む材料でもあります。情報に振り回されすぎず、冷静に自分の目標とリスクを天秤にかけて判断することが肝要です。

◆ バンザイシステムの今後と活用の展望

物価高や地元志向の強まりなど、社会的背景も出願行動に影響を与えています。2024年度には「名大志望でも三重大に変更」「阪大志望から名大へ下げた」などの例も見られました。判定結果だけでなく、家庭の事情や本人の思いも踏まえた柔軟な判断が求められます。

さらに、今後は「情報I」の導入などカリキュラムの変化や、新しい入試方式への対応が求められる中で、バンザイシステムも進化していく必要があります。河合塾は模試と連動する形で「記述力」や「思考力」も含めたデータ提供を強化しており、単なる共テ得点判定ツールから、“総合型志望分析ツール”へと変化しつつあります。

バンザイシステムは“合格を保証する道具”ではありませんが、“不合格を減らすための地図”にはなります。客観的なデータと、自分の意思と、両方を大事にする──そんな使い方こそが、このシステムの本質です。

▶︎ 河合塾バンザイシステム(共通テストリサーチ)

(執筆:千尋進学塾)