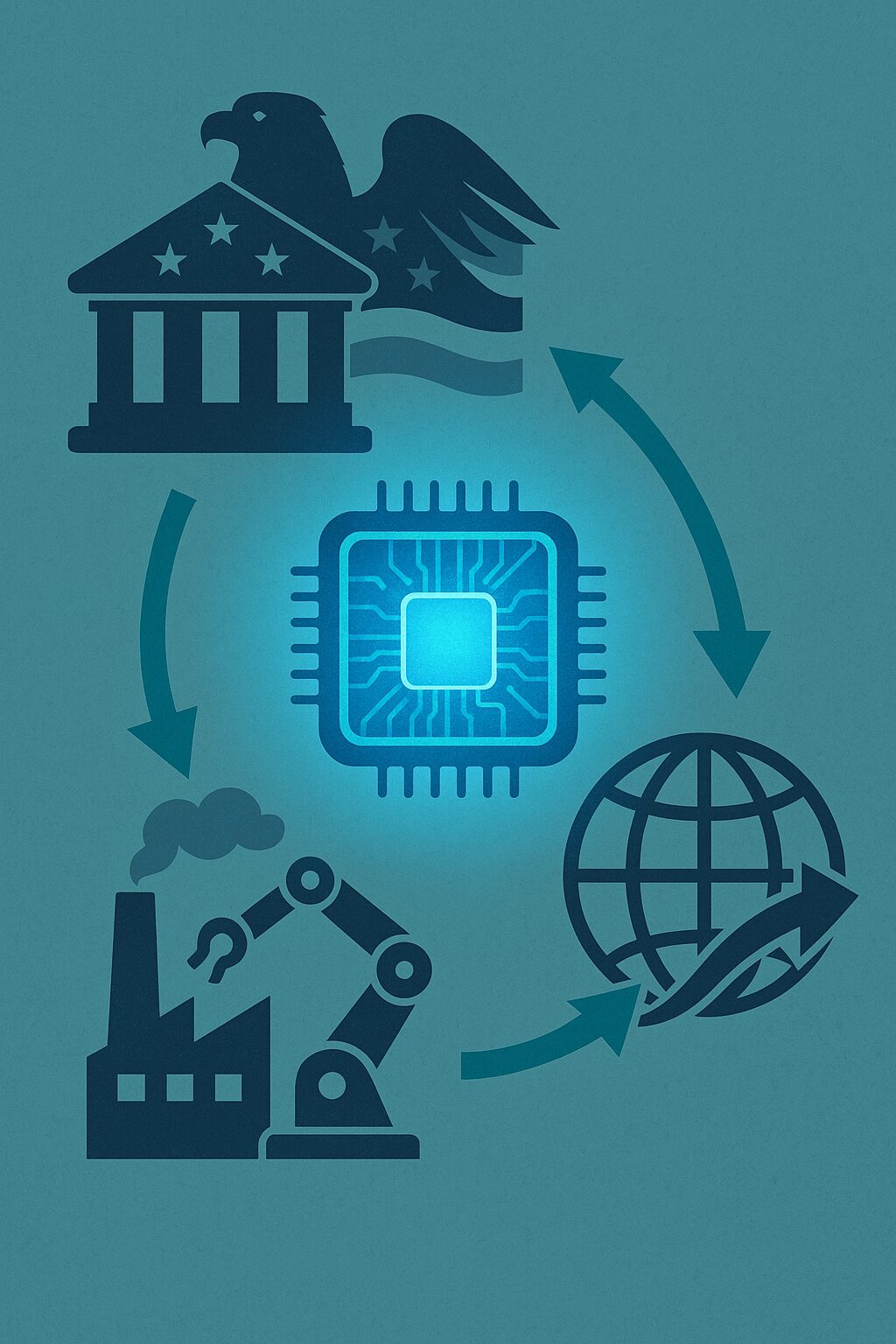

インテル株取得問題と国家安全保障 〜米中対立の新たな火種、日本への影響は?〜

企業買収のニュースに見えて、実は国家戦略の最前線。

はじめに

2025年夏、「インテル株取得問題」が大きな注目を集めています。米国を代表する半導体メーカー・インテルの株式を巡り、台湾のTSMC、韓国のサムスン、日本のソフトバンクグループなどが出資や連携を模索しているという報道が相次ぎました。

一見すると企業間の投資ニュース。しかしその本質は、米国の国家安全保障、米中対立、そして日本の産業・外交にまで直結するテーマです。本稿では、この問題の背景と論点、今後の展開、日本にとっての意味を整理します。

なぜ「大問題」なのか

要点:インテルは米国の戦略産業の中核。半導体はAI・5G・防衛システムに不可欠で、支配権が外国勢に移ると国家安全保障リスクが高まる。

インテルは単なる民間企業ではありません。半導体は現代の「産業の血液」。AIや通信、防衛まで幅広く支える基盤技術です。ゆえに、株式の大量取得や経営への影響力行使が外国勢によって行われる場合、米国政府は安全保障案件として扱います。

このため、米政府は必要に応じて自ら安定株主となるなど、市場原理を超えた対応を検討します。背景には「技術流出の抑止」「サプライチェーンの主権確保」という国家戦略があります。

CFIUS(対米外国投資委員会)の役割

Key CFIUSは、外国資本による米企業の買収・出資を審査し、国家安全保障上のリスクがあれば阻止または条件付き許可を勧告できる強力な仕組みです。

ポイント

- 財務省・国防総省など主要省庁が参加し、国家安全保障観点で横断審査。

- 半導体・通信・エネルギー・軍事関連は重点監視。

- 過去にはBroadcomによるQualcomm買収計画の阻止や、TikTokを巡る措置で中心的役割。

インテル案件も、外国資本の影響力が経営や技術アクセスに及ぶ場合は、CFIUSが関与する可能性が非常に高いと言えます。

今後の3つのシナリオ

① 国家管理を強化(強い防衛策)

米政府や米系ファンドが安定株主となり、外国資本の影響を徹底的に制限。

- 長所:技術流出の抑止、国家安全保障の担保

- 短所:市場原理からの乖離、経営の柔軟性低下

- 実現性:高い

② 条件付きで外国資本を受け入れ

同盟国企業(TSMC・サムスン・ソフトバンクGなど)に限定し、議決権や技術アクセスを制限した上で部分的出資を容認。

- 長所:資金調達の多様化、国際連携の強化

- 短所:リスクはゼロにならない

- 実現性:中程度(組み合わせで採用されやすい)

③ 外国資本の台頭と政治論争

外国勢が経営に影響するほどの株式を取得し、米国内で激しい政治論争に発展。

- 長所:短期的な資金調達メリット

- 短所:米中対立の激化、政策不安定化

- 実現性:低い(事前に阻止されやすい)

現実的には、①国家管理の強化と②条件付き受け入れの折衷が有力と見られます。

日本にとっての意味(政府・企業)

政府のスタンス

- 日本の経済安全保障政策は米国と連携が基本。

- 必要に応じて政府系ファンド(例:JIC)を通じた協調投資や支援が選択肢。

企業の役割

- 日本は半導体材料・製造装置で世界的優位。インテルの国内生産強化に不可欠。

- 安定株主としての部分的出資は、同盟国としての信頼を高めるカードになり得る。

チャンスとリスク

- チャンス:サプライチェーンでの地位向上、米市場でのプレゼンス強化。

- リスク:対中関係の軋轢、中国市場依存度の高い業種での板挟み。

まとめ

インテル株取得問題は「企業買収」ではなく「国家戦略」。米国の安全保障、米中対立、同盟国としての日本の立ち位置が交錯する複合テーマです。半導体とAIを巡る主導権争いは、今後も世界経済の行方を左右します。

日本としては、米国と歩調を合わせつつ、材料・装置分野の強みを軸に賢く関与することが重要。リスク管理と機会創出を両立する「現実解」を模索したいところです。

※ 本記事は公開情報をもとにした一般向け解説であり、特定の投資助言や国際情勢に意見することを目的とするものではありません。