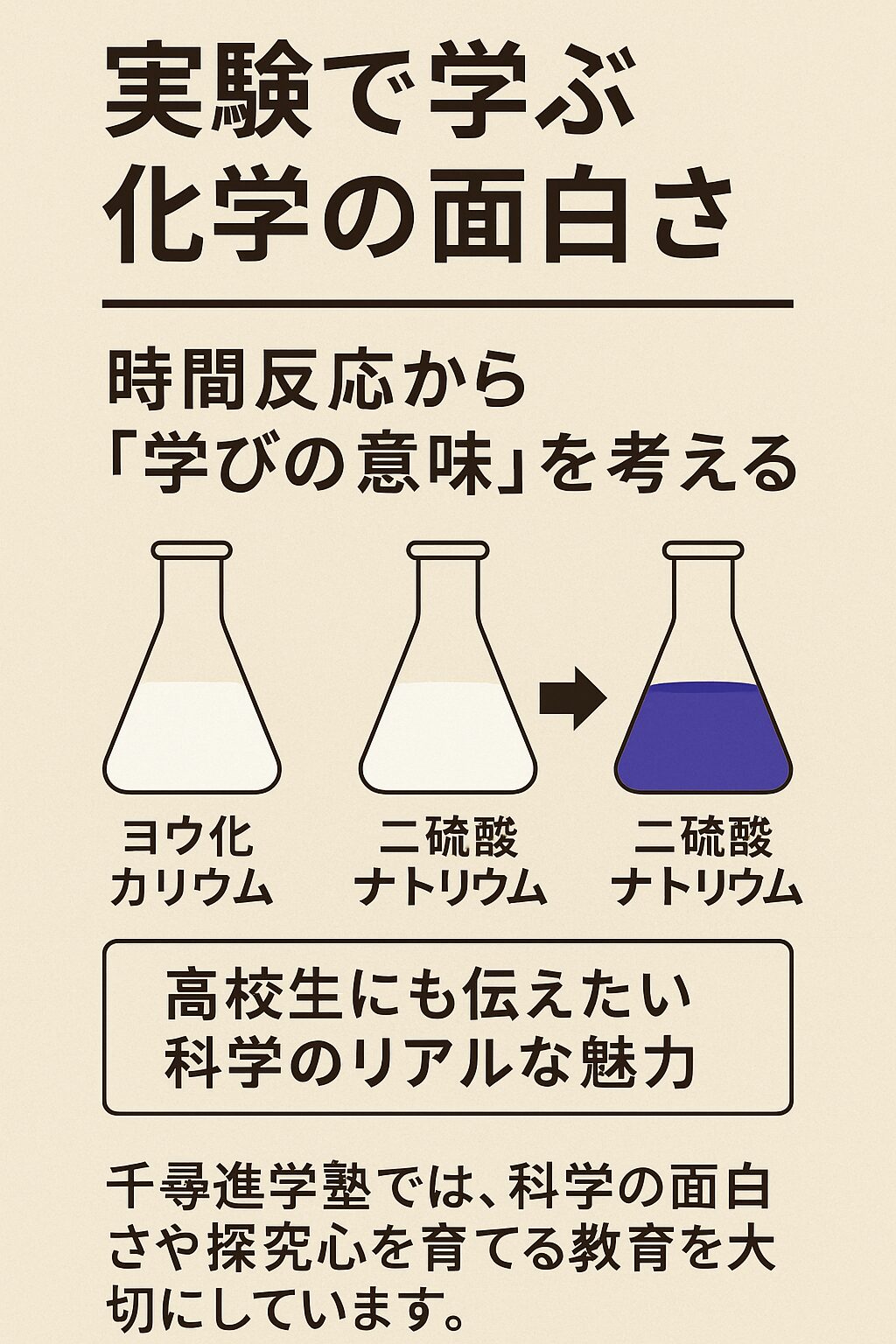

【実験で学ぶ化学の面白さ】―時間反応から「学びの意味」を考える―

「化学ってなんの役に立つの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

確かに、教科書の中で数式や用語ばかりを追っていると、目的を見失ってしまいがちです。しかし、実験という“リアルな現象”に触れると、学びの本質が見えてきます。

今回は、とある研究機関で行われた《時間反応の実験》を紹介しながら、学びの楽しさや科学の魅力について考えてみたいと思います。

◆ 実験内容:ヨウ化カリウムと二硫酸ナトリウムの時間反応

この実験は、化学反応の速度について学ぶことを目的としたもので、特に「時間反応(clock reaction)」という現象がテーマになっています。

【使用された試薬】

- ヨウ化カリウム(KI)

- 二硫酸ナトリウム(Na₂S₂O₈)

- デンプン溶液(指示薬)

- 酢酸(pH調整用)

【反応の概要】

ヨウ化カリウムと二硫酸ナトリウムを混合すると、一定時間後に突然青紫色に変化します。これは、生成されたヨウ素(I₂)がデンプンと反応して色が現れる現象です。

つまり、「反応が進んでいても、色の変化がすぐには現れない」という特徴があり、この“時間差”が時間反応と呼ばれる理由です。

◆ 反応速度と速度定数 k の導出

この実験では、色が現れるまでの時間を測定し、さまざまな条件下で反応の速さがどう変わるかを観察します。

濃度などの条件を変えながらデータを集めることで、反応速度式(v = k[A]m[B]n)を用いて速度定数 kを算出します。

この実験から得られる学び:

- 化学反応の速度は条件に依存すること

- 観察と数値解析を通じて見えない現象を解明できること

- 理論と実験を結びつける思考力の重要性

◆ 高校生にも伝えたい、科学のリアルな魅力

このような時間反応の実験は、化学の教科書だけでは体験できない「驚き」や「発見」を提供してくれます。

目に見える変化が起こる瞬間には、思わず「おおっ!」と声が上がることでしょう。理屈や計算だけでなく、五感で感じる科学は、学びへのモチベーションを大きく引き上げてくれます。

さらに、データを用いて理論を確かめる作業は、単なる実験にとどまらず、論理的思考力や分析力を鍛えるトレーニングにもなります。

◆ おわりに:学ぶことの意味は「つながること」

この実験からわかるように、学びは知識の積み上げではなく、現実の世界とつながる“橋”でもあります。

目の前で起きる現象を理解したときの「なるほど!」という感動こそが、学びの本質です。

千尋進学塾では、こうした科学の面白さや探究心を育てる教育を大切にしています。

もしあなたが「もっと深く知りたい」「体験を通して学びたい」と感じたなら、ぜひ一緒に学んでいきましょう。