今は限定公開のかたちですが、塾で見かける生徒の慌ただしい様子や、SNSに投稿された写真や動画からも、文化祭を全力で楽しむ空気はしっかり伝わってきます。扉の外にいる私たちにまで届くのは、まぎれもない青春の熱気です。

はじめに:扉の向こうの“笑顔満彩”

2025年度の桑名高校文化祭「桑高祭」。テーマは「笑顔満彩 — 青春したらダメですか♥?」。 生徒たち自身が考えたこの言葉には、学び舎でしか味わえない「青春の肯定感」が込められています。

開催は令和7年9月12日(金)・13日(土)。

ただし現在は限定公開で、校内に入れるのは事前申込をした生徒の家族などに限られます。 一般の方は残念ながら入場できません。それでも、準備に励む生徒たちの眼差しは、 見る人がいようといまいと変わらぬ真剣さです。

等身大の声:家族との距離、青春のひとコマ

千尋進学塾のある生徒は、少し照れながらこう打ち明けてくれました。

「うちの親は来たいと言っているけれど、私はちょっと…」

その言葉の裏には、「自分だけの世界を大切にしたい」という思春期らしい自立心が見え隠れします。 けれど同時に、親にとって子の晴れ舞台はかけがえのない瞬間。 私はつい、こんな言葉を返しました。

「お母さんだって、みんなの晴れ姿を見たいんじゃないかな?」

親子の気持ちの行き違いも、文化祭という舞台があるからこそ生まれる小さなドラマ。 会場に足を運べるかどうかよりも、このやりとりこそが、青春の確かな一部なのです。

準備の熱気:教室が工房に変わる瞬間

桑高祭の数週間前、各クラスは放課後に残って装飾を作り、試行錯誤を重ねます。 模造紙を切る音、ペンキの匂い、ガムテープで仮止めしたパネルの不安定さ。 教室はいつしか「ものづくり工房」に変わります。

時に意見がぶつかり合い、時に沈黙が漂うこともあります。 けれど、その先に「当日、お客さんに喜んでもらいたい」という同じゴールがあるから、 彼らはまた机に向かうのです。

三年生の挑戦:老舗とのコラボが生む化学反応

今年の3年生の理数科は、なんと老舗かき氷店「しろざけや茂三郎」さんとコラボレーションしました。 伝統の味に高校生のアイデアを掛け合わせ、新しい「かき氷体験」を生み出そうとする試みです。

さらに、校内には地元の老舗パン屋や飲食店がキッチンカーで参加し、PTAや同窓会の協力も加わります。 桑高祭は単なる学校行事ではなく、地域の文化や産業と響き合う「街の祭り」としての側面を持ち続けているのです。

OBの証言:「名大祭よりも、桑高祭のほうがすごい」

千尋進学塾の卒業生で、いまは名古屋大学理学部3年生の彼は、こう断言しました。

「名大祭よりも桑高祭のほうがすごいですよ」

大学生になり、数万人規模の学園祭を経験してなお「桑高祭が上」と言わせるもの。 それはきっと、「全員参加」の濃さでしょう。大人になっても残り続ける記憶は、 熱量をシェアした瞬間の積み重ねです。

この言葉に、私は文化祭の本質を見た気がしました。 規模の大小ではなく、ひとり一人が役割を背負い、成功させようと本気になれるかどうか。 それが青春行事のかけがえのなさなのだと。

今年の見どころ(抜粋)

- ステージ企画:吹奏楽部の演奏、演劇部の公演、ダンス部やバトン部の華やかなステージに加え、映像上映も。

- 校内企画:クラスごとの展示や体験型ブース、謎解きやカジノ風ゲーム、お化け屋敷など多彩。

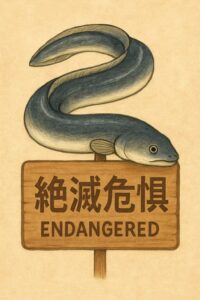

- 理科系イベント:化学実験ショーやプラネタリウム、生物展示など、「学び」を楽しませる工夫も。

- 文化系部活:茶道部のお茶会、美術部の作品展示、書道部のパフォーマンスが静かな人気を集めます。

- 飲食・特別出店:クラス模擬店に加え、PTAや地元老舗のキッチンカーも並ぶバラエティ豊かなラインナップ。

なお、1日目の会場は柿安シティホール。

座席の割り当てや保護者優先席が設けられ、運営のきめ細やかさが伝わります。

結び:非公開の時代に、なお輝くもの

文化祭はかつて「見に行くイベント」でした。しかし今は「つくり手の熱が伝播する日」としての色合いを強めています。扉は狭くなったかもしれません。けれど、その隙間から漏れ出す熱量は、むしろ以前より濃い。

私たち千尋進学塾は、勉強だけでなく、仲間と何かを創り上げる経験が持つ力を信じています。 その努力は必ず、進路や将来に活きる土台になります。

今年も桑高祭は笑顔満彩。青春したって、もちろんダメじゃない。

そしてその物語は、参加する生徒の心だけでなく、地域や後輩の記憶にもしっかりと刻まれていきます。

ご家族・地域のみなさまへ(大切なお知らせ)

桑高祭は限定公開です。

事前申込を済ませた生徒のご家族等のみ入場可能で、当日の一般入場はできません。

詳細は学校からの案内をご確認ください。

(2025年度「桑高祭」についてのお知らせ|桑名高校の新着情報)

(編集注)本記事は塾生からの話やWEB上に公開されている学校のお知らせをもとに作成しています。

📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧

- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます

- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力

- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!

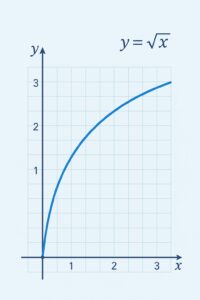

- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”

- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”

- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは

- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方

- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?

- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング

- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”