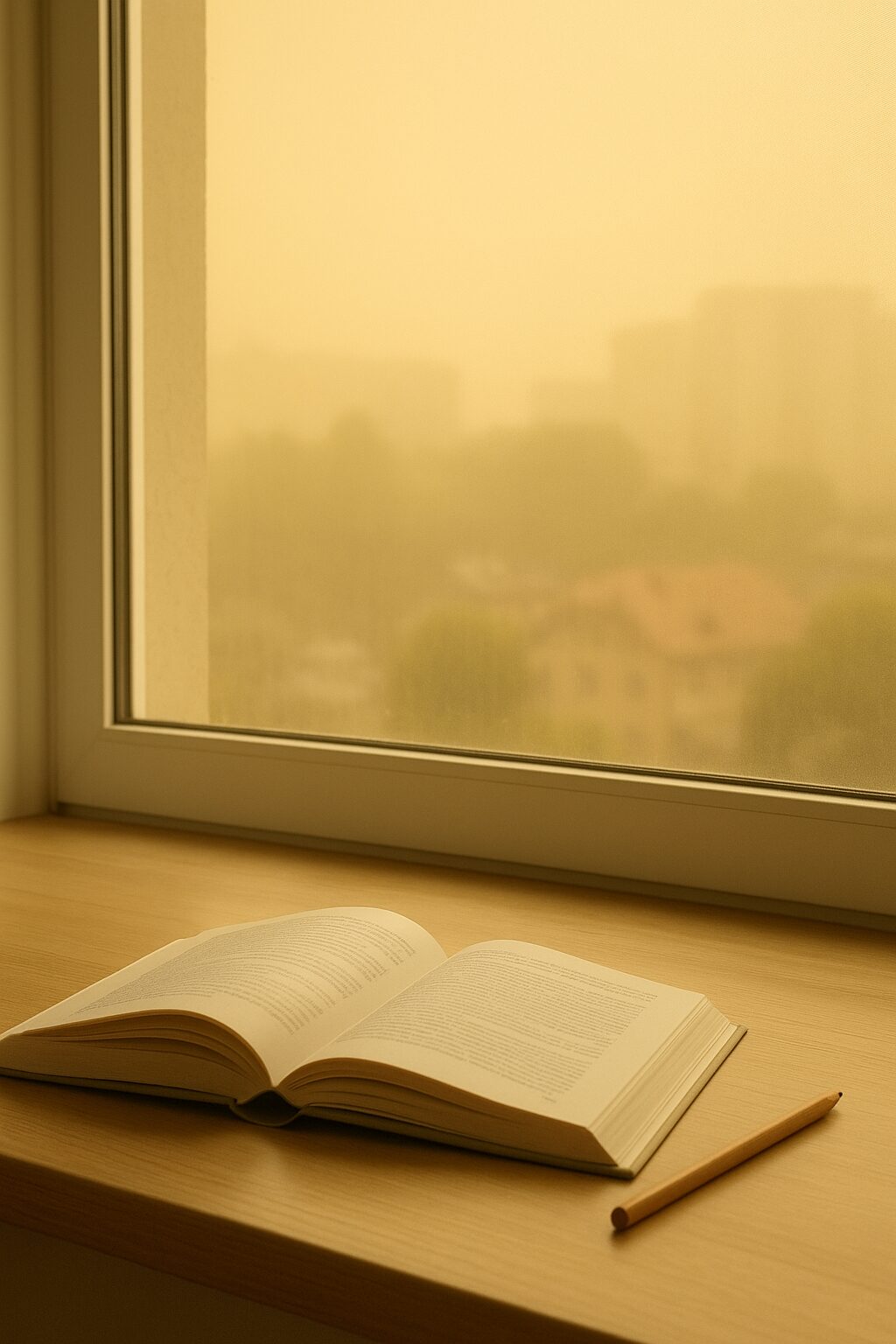

最近、Googleトレンドの「黄砂」の検索数が大きく伸びています。天気予報でも「急な雷雨や黄砂に注意」というワードが並び、保護者の方も気になっているかもしれません。

黄砂は春のイメージがありますが、近年は季節外れのタイミングでも飛来することが多く、ニュースでも連日取り上げられています。今日は、子どもたちの勉強にも関わる「黄砂対策」を、やさしく分かりやすくまとめてお伝えします。

そもそも「黄砂」って何?

黄砂とは、中国内陸部の砂漠地帯から飛んでくる細かい砂のことです。風に乗って、時には遠く日本まで飛んできます。

砂といっても目に見えないほど細かく、目・鼻・のどの刺激や、アレルギー症状の悪化を引き起こすこともあります。

「今年は黄砂が多い気がする…」という声が、保護者の方から増えるのも自然なことです。

黄砂が強い日に起きやすい子どもの変化

黄砂の日は、実は学習面にも影響が出やすいタイミングです。次のような変化が見られることがあります。

- 目がしみる、ゴロゴロする

- 鼻水やくしゃみが止まらない

- のどのイガイガ

- 頭が重い、なんとなく集中しづらい

体調が少しでも崩れると、どうしても集中力は落ちてしまいます。「今日はやたらとダルそうだな」という日は、黄砂の影響の可能性もあります。

「黄砂」と「花粉」の違いは?

検索でも人気のキーワードが「黄砂 花粉 違い」です。症状は似ていますが、原因はまったく別物です。

| 黄砂 | 花粉 | |

|---|---|---|

| 原因 | 砂漠の砂 | 植物の花粉 |

| 飛散時期 | 年によりバラバラ(春に多い) | 2〜4月(スギ・ヒノキなど) |

| 主な症状 | 目や鼻への物理的な刺激が強い | アレルギー反応が中心 |

黄砂は「異物が目や鼻に入る」刺激が中心、花粉は「アレルギー反応」が中心です。両方同時に起きると、症状が強く出る場合もあります。

黄砂が多い日の勉強方法

無理をせず、勉強のやり方を少し変えるだけで効率が上がることがあります。

1.細かい文字を読む作業は短めに

黄砂の影響で目が疲れやすくなります。

- 長時間の読解問題

- 細かい計算をひたすら解く作業

- 教科書の長時間読み

こういった学習は、時間を区切って短めに行うのがおすすめです。

2.暗記・復習を中心に

目を酷使する学習よりも、

- 音読や読み上げアプリを使った暗記

- これまで解いた問題の解き直し

- 解説動画を見る復習

など、負担が少ない方法に切り替えると勉強の質を保ちやすくなります。

3.こまめな水分補給

のどが乾燥しやすくなると、咳や違和感から集中力が切れがちです。勉強中も、こまめに水分補給をさせてあげてください。

期末テスト直前こそ黄砂に注意したい理由

ちょうど今は、明日から期末テストという学校も多い時期です。黄砂による軽い体調不良は、普段なら気にならなくても、テスト本番の集中力には大きく影響します。

- 目の乾燥 → 問題文の読み間違い

- 鼻のムズムズ → 計算のリズムが崩れる

- のどの違和感 → 集中が途切れる

こうした“小さなストレス”こそ、テストでは命取りです。テスト前日の今日は、次のポイントを意識してあげてください。

- 帰宅後すぐに 洗顔+手洗い+うがい をセットで行う

- 夜は無理をせず、早めに就寝して睡眠時間を確保する

- 黄砂が多い日は、可能なら室内で勉強する

- 暗記や復習中心の「軽めの仕上げ」に切り替える

今日のひと工夫で、明日のテストのパフォーマンスが大きく変わります。お子さまがここまで積み上げてきた努力が、環境に左右されずしっかり点数につながるよう、黄砂対策も一緒に整えておきたいところです。

家庭でできる黄砂対策

お子さまの体調と学習を守るためにも、家庭での黄砂対策はとても大切です。難しいことをしなくても、次のようなシンプルな習慣で十分効果があります。

- 外から帰ったら 洗顔+手洗い+うがい を習慣化する

- 黄砂が強い日は、洗濯物を室内干しに切り替える

- 空気清浄機のフィルターを強めにしておく

- 自転車通学の子どもには、メガネやマスクで目と鼻を保護する

- 花粉症がある場合は、黄砂の時期も症状が強く出ることがあるので早めにケアする

特に「帰宅後すぐの洗顔」は、顔やまつ毛についた黄砂を落とせるので、目のかゆみ対策としてもおすすめです。

まとめ:体調と学び、どちらも守るために

黄砂は目に見えにくく、気づかないうちに子どもたちの体調や集中力を奪ってしまうことがあります。しかし、対策を知っているだけで、負担は大きく変わります。

- 黄砂は目・鼻・のどへの刺激が強く、集中力に影響する

- 勉強のやり方を少し変えるだけで、学習の質を保ちやすくなる

- 家庭でのシンプルな黄砂対策が、テスト本番のパフォーマンスを支える

これからも季節を問わず黄砂の飛来が続く可能性があります。今日ご紹介した内容が、ご家庭でのお子さまの学習環境づくりの一助になれば幸いです。

📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧

- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます

- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力

- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!

- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”

- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”

- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは

- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方

- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?

- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング

- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”