夏になると、スーパーの店頭に並ぶうなぎ。

「土用の丑の日だから食べようね」――そんな会話が、日本の家庭では長く親しまれてきました。

しかし近年、「このままでは日本人がうなぎを食べられなくなる」という指摘が、専門家の間で現実味を帯びています。

塾として、日々子どもたちの学びに向き合う立場から、今回はこの話題を“教育の視点”で読み解いてみます。

■ なぜ、うなぎは減っているのか?

最大の理由は、ニホンウナギの深刻な資源減少です。

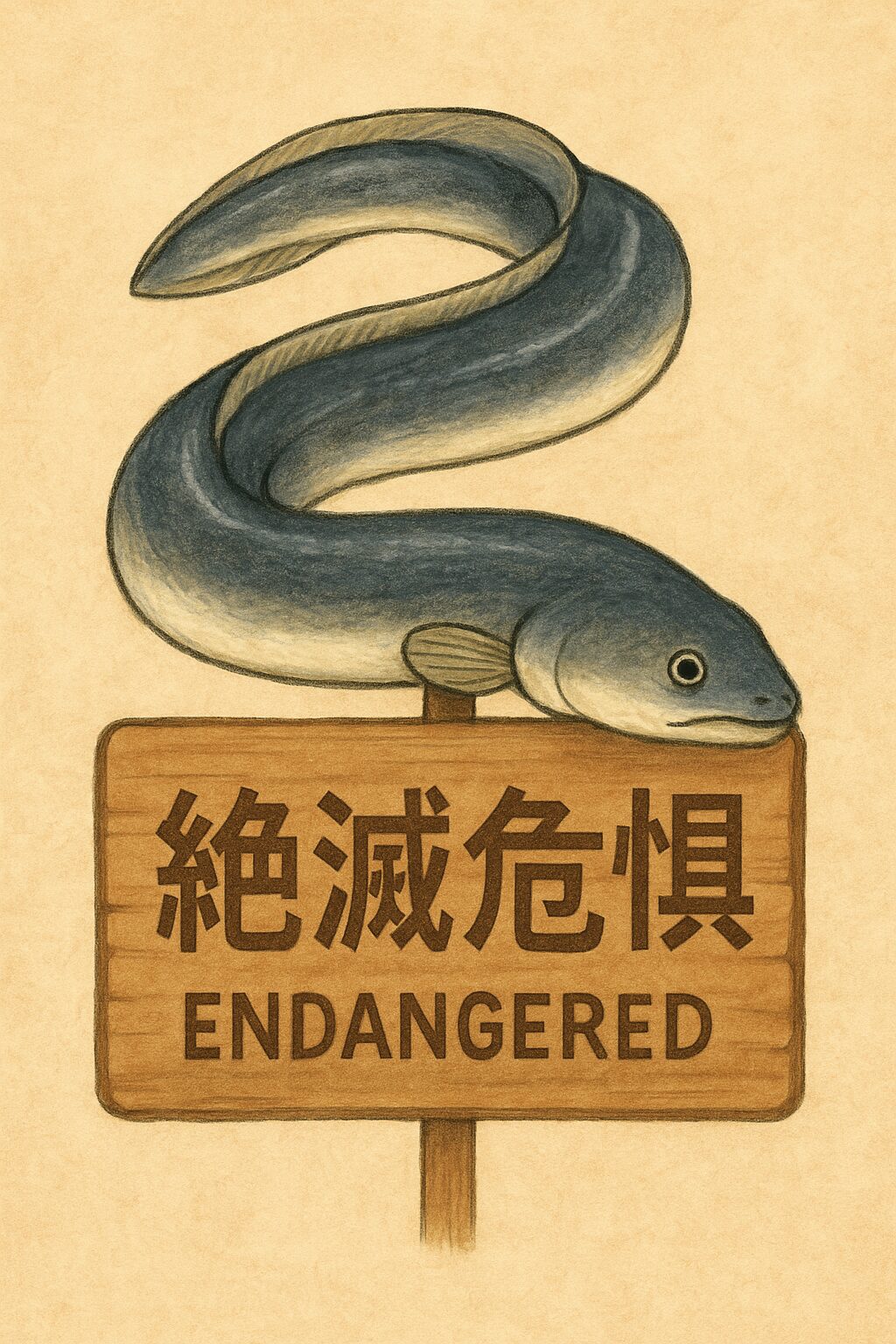

- 国際自然保護連合(IUCN)が絶滅危惧種に指定

- シラスウナギ(稚魚)の漁獲量が激減

- 違法取引による乱獲

- 河川環境の悪化

特に大きいのが、完全養殖が確立していないことです。

うなぎは成長の仕組みが複雑で、養殖のためにも天然のシラスウナギを必要とします。

つまり、稚魚が獲れなければ、養殖もうなぎも作れないという構造です。

■ 私たちの“当たり前”は、いつでも変わりうる

もしこの流れが続けば、うなぎは日常の食卓ではなく、特別な場面だけで食べる“高級食材”になる未来もありえます。

これは単なる食材の話ではありません。

「当たり前にあると思っていたものが、実は非常に繊細なバランスで成り立っていた」

という事実そのものが、子どもたちにとって大切な学びです。

■ うなぎ問題は、総合学習そのもの

実は、うなぎをめぐる話には学校で学ぶ各分野が盛り込まれています。

- 理科: 生態系・環境問題

- 社会: 国際資源・経済・貿易

- 数学: データ分析、漁獲量の推移

- 国語: 伝統文化の継承

- 倫理: 持続可能な消費と選択

つまり、うなぎの話は「食べられなくなる」という悲観だけで終わるものではなく、

教科横断的な“教養の素材”として活用できるテーマなのです。

千尋進学塾でも知識の詰め込みだけでなく、自分で考える力を育てることを重視しています。

この話題はまさにその入口になります。

■ 私たち消費者にできる小さな選択

一般家庭でも、未来のうなぎ資源に貢献できる行動があります。

- 認証付き(ASCなど)のうなぎを選ぶ: 持続可能な漁業を支援することにつながります。

- 安すぎるうなぎを避ける: 違法に獲られたシラスの流通を防ぎます。

- 「特別な日のごちそう」として大切にする: 頻度を抑えることで文化と資源を守れます。

■ 塾として伝えたいこと

うなぎの減少は、一見すると“食べ物の話”ですが、本質は

「未来を守るために、今できる選択を考えること」

にあります。

これは進路選択や日々の学習にもよく似ています。

今日の小さな一歩が、未来の大きな結果につながる。

“当たり前”は当たり前ではない――だからこそ、子どもたちには変化に気づき、考え、行動できる力を育てたい。

今回の話題が、そんな学びのきっかけになれば幸いです。

📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧

- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます

- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力

- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!

- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”

- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”

- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは

- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方

- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?

- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング

- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”