世界とつながる企業戦略と、地元の雇用――トヨタ『逆輸入』の意味を考える

――いなべ工場と桑名の暮らしから見えてくるもの――

2025年7月、トヨタ自動車が「米国で生産した車両を日本市場に“逆輸入”する」方針を示しました。この発表はグローバル経済の中で当然の企業戦略でありながら、私たちの暮らす三重県北勢地域、特に桑名市やいなべ市の生活にも深く関わってきます。

この動きの背景と、そこから見えてくる「地元の仕事」「地域経済」「教育の役割」について考えてみたいと思います。

■いなべ工場と桑名のつながり

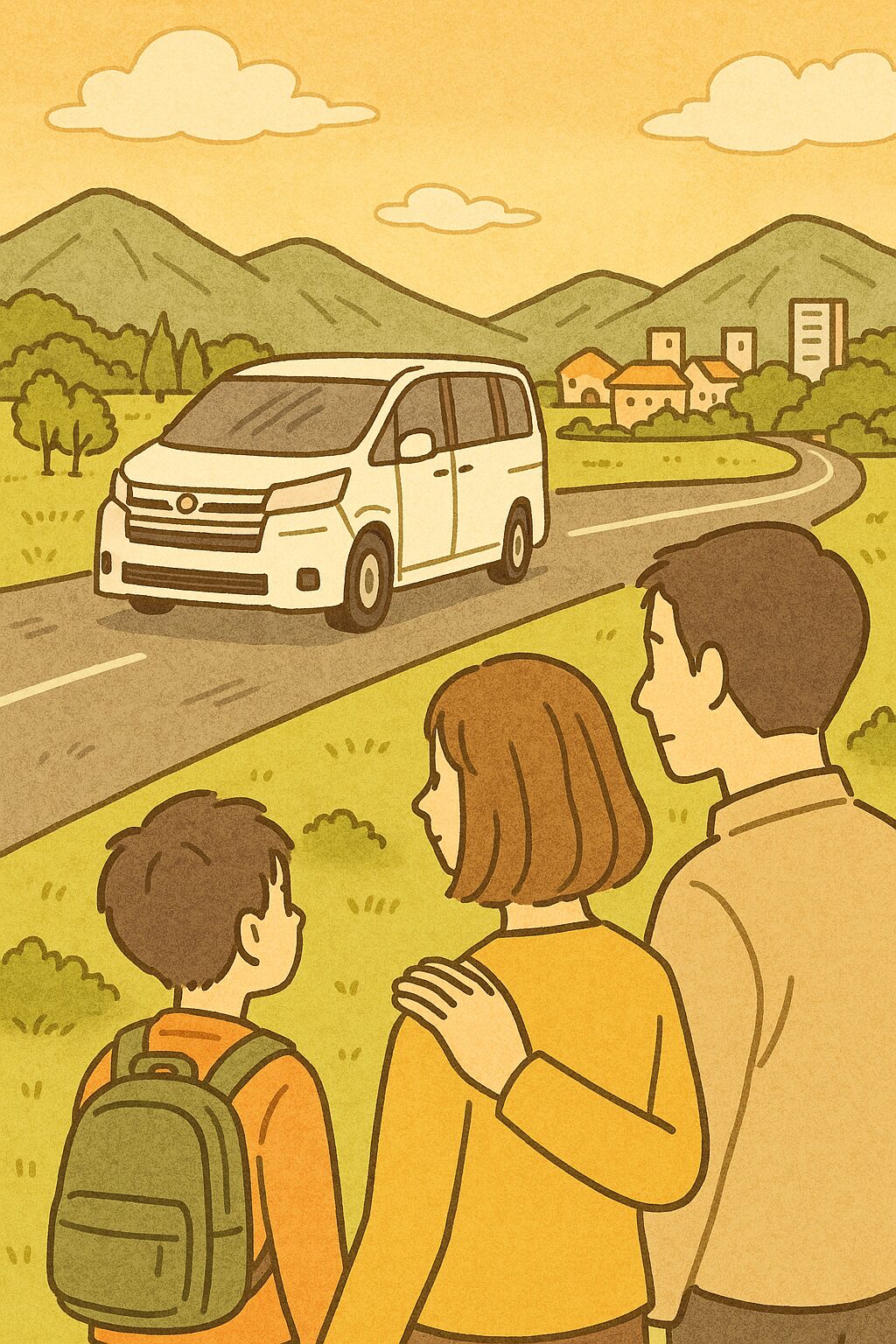

桑名市から車で30分ほどの距離にある「トヨタ車体・いなべ工場」。ここでは、高級ミニバン「アルファード」「ベルファイア」、大型バン「ハイエース」など、“大きくて稼げるクルマ”が製造されています。まさにトヨタの屋台骨を支える存在です。

私の友人や知人、さらには千尋進学塾に通ってくださっている生徒の保護者の方々の多くが、いなべ工場や関連企業で働いておられます。卒業生が工場勤務に進んだ例もあります。まさに「地元の誇り」です。

トヨタが売った車の代金が企業に入り、そこから給料が支払われ、それがご家庭の家計を支え、塾の月謝として循環する――これは経済教科書の中の話ではなく、私たちの日常そのものです。

■「逆輸入」は何を意味するか?

今回の逆輸入戦略は、主に以下のような背景を持っています:

- 米国生産車のコスト競争力(円安メリット)

- 日米間の関税合意(米国側の15%課税回避)

- 為替・物流・在庫調整の柔軟化

アメリカでつくって日本で売る、という構図は、企業にとって合理的かもしれません。しかしそれは、日本国内での生産台数が減る可能性もはらんでいます。

とくに大型車を得意とするいなべ工場のような拠点が、今後どう位置づけられていくのか。製造体制の見直しが進んでいると聞く中で、不安を抱える方も少なくありません。

■地域の雇用と暮らし――教育者としてできること

私たちの仕事は、子どもたちの未来を支えることです。そしてその未来は、家庭の安定、地域の雇用の持続可能性と密接に関係しています。

塾という場所は、単に勉強を教える場ではありません。保護者との対話の中で、「この地域でどう生きていくのか」「子どもに何を望むのか」という、価値観と生活感覚が交錯する場所でもあります。

トヨタのような巨大企業が打ち出す戦略が、わたしたちの仕事の意味や子どもたちの将来設計にまで影響を及ぼす。これはある意味で「グローバル経済の最前線」に、地域の教育がいるということかもしれません。

■問い直される「地元で生きる」ということ

グローバル企業に雇用を委ねるだけでなく、地域に根ざした多様な働き方をどう生み出せるか。そして、そうした生き方をどう子どもたちに示せるか。これは地域の大人たち、私たち教育者にも問われている課題です。

子どもたちが「地元で生きていきたい」と思える未来。そのための教育とは何か――。

それはきっと、「正解のある問い」に答える力ではなく、「答えのない問い」に向き合い続ける力なのだと思います。

■あとがき――経済の“循環”の真ん中に立って

トヨタが車をつくり、その利益で人が働き、家庭が支えられ、子どもが学び、教育が回る。そして、教育に関わる私たちが、地域の変化をどう伝えるかを問われる。

この循環の一部に私たち自身がいることを忘れず、地域に根ざした視点と、世界を見渡す視野を持ち続けたいと思います。